Interview l Studie: Langzeitfolgen vermeiden - Nach der Intensivstation: Behandlung mit teils gravierenden Folgen

Auf einer Intensivstation geht's um Leben und Tod - für Intensivmediziner jeden Tag eine neue Herausforderung. Für Patienten ist das "Wie" der Versorgung aber auch entscheidend für die weitere Lebensqualität, zeigt eine Studie der Charité. Die Forscher untersuchten Langzeitfolgen bei Patienten - und wie sich die vermeiden lassen. Wir haben bei Studienleiterin Prof. Dr. Claudia Spies nachgefragt.

Unter dem Titel "Enhanced Recovery after Intensive Car" (ERIC) haben Wissenschaftler der Berliner Charité untersucht, welche Langzeitfolgen Patienten nach einer Behandlung auf der Intensivstation haben - und wie diese vermieden werden können. Denn auch wenn es zuerst auf solchen Stationen natürlich vor allem um die Frage von Leben oder Tod geht, kann eine "gute Intensivstation" doch auch im Hinblick auf Lebensqualität und Folgeerkrankungen viel leisten, was in einer weniger guten Station nicht möglich ist - zum Nachteil und mit Nachwirkungen für den Patienten.

Natürlich kann man sich eine gute Intensivstation in einem Notfall nicht aussuchen, aber bei anderen Behandlungen lässt sich z.B. auch mit erwägen, wie gut die Intensivstation einer Einrichtung ist, falls etwas schief geht. In anderen Fällen ist es im Sinne von Angehörigen wichtig, eine gute intensivmedizinische Versorgung zu erkennen.

Wenn wir ganz praktisch einsteigen: Woran erkenne ich, dass meine Oma auf einer guten Intensivstation liegt?

Sie können erst mal schauen, ob die Station zertifiziert ist. Ansonsten ist es als Laie gar nicht so einfach, das festzustellen. Wichtig ist, dass Sie genau beobachten, ob in der Interaktion mit dem Patienten, also mit Ihrer Oma, alles daran gesetzt wird, dass sie nach einer akuten Phase wieder so schnell wie möglich wach und ansprechbar ist. Sie sollte also schnell wieder mit Ihnen kommunizieren können.

Dazu gehört es auch, dass sie Schmerzen äußern kann. Das Pflegepersonal muss mit darauf achten, ob die Patientin verwirrt ist, also ein Delir hat. Und es ist wichtig, dass im Fall einer Beatmung auch immer gleich die Entwöhnung der Beatmung mit Ihnen diskutiert wird. Hat die Patientin eine Infektion oder Fieber, muss sie nach den Sepsis-Guidelines untersucht werden, um auszuschließen, dass sie eine Blutvergiftung hat.

Und noch ein wichtiger Punkt: Die Ärzte und das Pflegepersonal sollten gemeinsame Visiten machen. Außerdem muss auf der Station ein Tag-Nacht-Rhythmus eingehalten werden. Wenn Sie also abends kommen und es ist sehr laut, obwohl kein Notfall auf der Station ist, stimmen die Rahmenbedingungen auf der Station nicht.

Nach welchen Kriterien wird zertifiziert? Was sagt das aus?

Die Zertifizierung beinhaltet zum Teil die oben genannten Kriterien, zum Beispiel die strukturierte Visite. Das bedeutet, ein Mal pro Tag muss auch ein weitergebildeter Intensivmediziner die Patienten anschauen. Der Arzt muss diese Zusatzausbildung haben und er oder sie muss auch auf der Station arbeiten.

Es gibt Studien dazu, dass dadurch die Sterblichkeit und Komplikationen reduziert werden können. Zudem muss die Pflege trainiert sein, gemeinsam Visiten durchzuführen. An der Charité machen wir auch pflegerische Visiten.

Und dann muss es ein Entwöhnungskonzept geben: Jede Organunterstützung, die man machen muss, um den Schaden erst einmal zu minimieren, muss so schnell wie möglich entwöhnt werden. Dieses temporär eingesetzten Organ-Unterstützungssystem muss das Team kennen. Es bringt ja nichts, ein Beatmungsgerät hinzustellen, wenn ein Team vor Ort ist, das es nicht bedienen kann.

Gibt es genug intensivmedizinisch geschultes Pflegepersonal?

Es ist bei weitem nicht so, dass sie überall einen Intensivmediziner mit Zusatzweiterbildung haben. Aus dieser Situation heraus ist es notwendig, dass man für Krankenhäuser, die das nicht leisten können, Unterstützung anbietet. Wir haben mit ERIC eine Telemedizinische Zentrale etabliert. Dort sind Kollegen, die eine Zusatzweiterbildung haben, und kleinere Krankenhäuser unterstützen. Denn es ist bei weitem nicht gesagt, dass kleinere Krankenhäuser nicht auch sehr gute Lösungen für einzelne Probleme finden. Es fehlt aber am Personal für die Umsetzung. Mit einem telemedizinischen Team kann man gemeinsam Strategien entwickeln und eine tägliche Visite machen.

Wir haben uns jetzt mit etwa 20 Krankenhäusern telemedizinisch vernetzt. So kann man sich sehr gut gemeinsam weiterentwickeln und das Wissen kann schnell beim Patienten ankommen. Dadurch kann der Organschaden klein gehalten werden. Ansonsten gibt es Sekundärkomplikationen und Langzeitfolgen. Diese Langzeitfolgen kann man messen. Das nennt sich "Post-Intensive Care Syndrom". Und da weiß man: Wenn man Patienten zu lange sediert, und zu lange beatmet, hat das Langzeitfolgen.

Welche Langzeitfolgen gibt es?

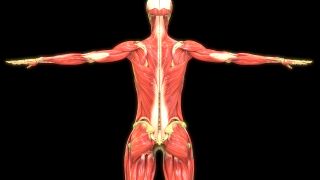

Die Langzeitschäden nach einer intensivmedizinischen Behandlung sind gravierend: Neben den Langzeitfolgen, bei denen man weiter Organunterstützung braucht, also zum Beispiel eine Langzeitbeatmung oder eine Dialyse, gibt es auch das "Post-Intensive Care Syndrom". Dabei handelt es sich um kognitive, funktionelle oder psychosoziale Einschränkungen. Kognitiv sind Sie so eingeschränkt, dass Sie sich nichts mehr merken können, die Angehörigen sich nicht mehr mit Ihnen unterhalten können oder Sie haben Angst die Wohnung alleine zu verlassen, weil sie nicht mehr zurückfinden. Sie können nicht mehr alleine gehen, weil ihnen die Kraft fehlt, können nicht mehr auf die Toilette, sich nicht mehr alleine waschen oder anziehen, Sie haben Angst oder Sie grübeln immerzu.

Wenn die Behandlung nicht gut, also evidenzbasiert durchgeführt wurde, haben 30-50 Prozent der Patienten Langzeitfolgen. Und um diese wiederum zu minimieren, müssten Patienten auch nach dem Krankenhaus schnell behandelt werden. Aber auch hier fehlt bislang noch das Behandlungskonzept in dem sogenannten Intersektoralbereich.

Also da gibt es eine Grauzone zwischen dem Krankenhaus und dem Übergang nach Hause. Diese Grauzone ist nicht gut standardisiert, die Qualität der Versorgung schwankt sehr stark. Daher gibt es noch viel Verbesserungsbedarf.

Mit ERIC und den Telemedizinischen Visiten können wir bestimmte Qualitätsstandards sofort an das Bett des Patienten bringen. Das heißt wir müssen ihn schnell stabilisieren, die Geräte so lange benutzen, wie sie gebraucht werden, aber jeden Tag versuchen, die Selbstheilung Schritt für Schritt zu fördern, mit dem Patienten interagieren und ihn trainieren, um so Langzeitfolgen zu vermeiden. Zudem haben wir mit den Hausärzten in Berlin und Brandenburg gesprochen, wie man sogenannte "Post-Intensive-Care"-Patienten gut ins Versorgungsnetz integriert.

Um wieder auf das Beispiel der Oma zurückzukommen: Wenn ich merke, dass die von Ihnen genannten Standards nicht erfüllt sind – kann ich fordern, dass meine Oma verlegt wird?

Meiner Meinung nach können Sie das - weil ich finde, dass Sie eine Qualität einfordern können. Zumindest sollten Sie fordern, dass die Kollegen an ein Netzwerk angebunden sind, bei dem strukturierte Visiten stattfinden. Können sie nicht vor Ort stattfinden, sollten sie telemedizinisch durchgeführt werden.

Heutzutage kann einfach kein Einzelner mehr Intensivmedizin alleine machen. Man braucht alle Fachdisziplinen, die gemeinsam die Intensivmedizin steuern. Sind die in kleineren Krankenhäusern nicht verfügbar, müssen die per Telemedizin zur Verfügung gestellt werden. So könnte man es ermöglichen, dass Ihre Oma vor Ort verbleibt.